李 禹煥(リ・ウーファン) 世界の認める現代アートのトップランナーの1人

— 2022年10月14日以前六本木の森美術館で開催されたSTARS展で、李禹煥(リ・ウーファン)の作品を観たことがあるのですが、その時抱いた疑問を、今年国立新美術館で開催された李禹煥の大規模な回顧展へ行って、解消することができました。

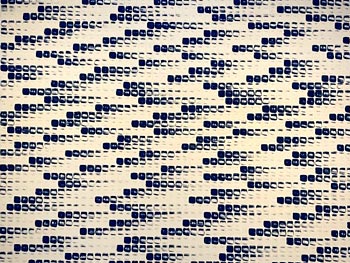

李禹煥といえば、「点より」とか「線より」が代表作だと私は思っていたのですが、STARS展で「世界の認める現代アートのトップランナー」の1人として展示されている李禹煥の作品は、全く違うものだったんです。

回顧展の様子もご紹介しながら、ご説明しますね。会場で配布されていた「李禹煥鑑賞ガイド」が漫画みたいなのですが、これがとっても良く出来ていました。このガイドから引用すると、「1936年、李禹煥は韓国の南、慶尚南道キョンサンナムドの山奥で生まれ」、「子供のころから絵や書を習う。とりわけ基本となる点のつけ方、線の引き方よく習った」そうです。

日本でも、子供のお絵かき教室や習字の塾はよくあると思うのですが、ちょっとニュアンスが違っていて、中国や韓国では、伝統的に「学問を修め文章をよくする人」を「文人」ぶんじんといい、書家や画家を表す「墨客」ぼっきゃくと合わせて文人墨客と言うそうですが、李禹煥は幼い頃から、韓国の名の知られた文人から詩、書、画を教わったようです。

李禹煥といえば、「点より」とか「線より」が著名な作品なのですが、そのルーツは、この子供の頃の経験によるものだそうです。

私は、この青色がとても好きなのですが、李氏朝鮮時代の陶器の品格の高い灰青色に通じているのではないかと思います。文化的な背景によるものでしょうか。

「1956年ソウル大学校美術大学に入学」したものの、「夏休みに横浜に住むおじさんへ漢方薬を届けるため船でこっそり来日。」「いろいろ見るものめずらしく、おじさんのすすめで日本に残り、日本語を勉強して、「日本大学文理学部哲学科へ編入」し、なんとあの著名なドイツの哲学者マルティン・ハイデガー(私は読んだことはありませんが)を学んだそうです。

そして「大学卒業後は演劇をしたり、日本画の技法を学んだり」、時には「韓国の軍事政権反対や南北統一運動に深く関わった」りしながら、美術的な表現に向かっていくようになったそうです。

「もの派」という言葉を知っていますか?

李禹煥は、1968年頃から作品の立体的な展開を試みていました。

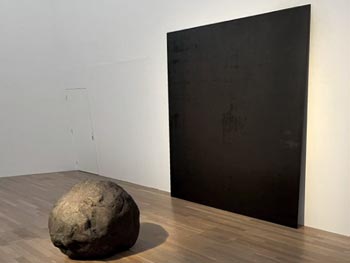

その後、石と鉄板のようにだんだん限られた素材が組み合わせられるようになったそうです。

それまで日本前衛美術の主流であった、これまでの伝統的な芸術の枠組みを批判した「反芸術」に対し、「もの派」は、石、木、鉄板など、いわゆる自然物や人工物などの〈もの〉を、ひとつだけ、または、組み合わせて作品を作っており、極限まで〈もの〉に手を加えずに表現することで、芸術の再創造を目指したそうです。李禹煥が中心メンバーのひとりで、「1960年代末に始まり、1970年代中期まで続いた日本の現代美術の大きな動向である。」そうです。

その後、立体的な作品を作っていた李禹煥は、初めての世界旅行で出会ったルーチョ・フォンタナ、イヴ・クライン、ダニエル・ビュレンなどの作品などいろいろなものに刺激を受け、やがて再び絵画に取り組むことになったようです。うーーーむ、知りませんでした。

ところで前述したように李禹煥といえば点や線なのですが、「点や線は一回限り、呼吸、リズム、調子が表れ、失敗は許されない。」のであり、漫画の中の李禹煥は、あまりに厳しい「自己修練」で、バタリと倒れていました。

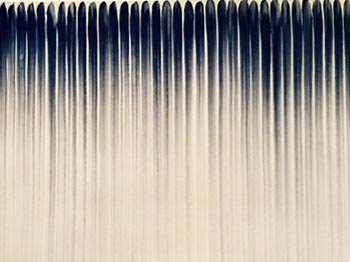

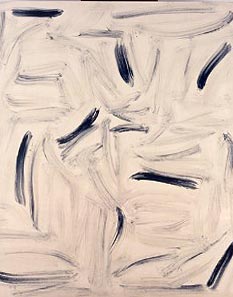

李禹煥は一時期、その線が途切れ途切れに、画面を混沌と漂うような作品を描いていました。私は、以前、李禹煥の「風より」という作品を観て、どうしてあんなに規則正しかった点と線が、こんなに漂うようになったのかしらと不思議に思っていたんです。

そこを漫画が説明してくれました(漫画は描けないので、漫画に添えられた言葉で説明しますね)。なんと李禹煥は「1980年代初め、筆を持って絵を描こうとすると、冷や汗が出て手が震え描けなくなる。拒否反応 身体を追い込みすぎてしまった。そんな中、すべった線のすぐ横に別の線を描くと線が生き返ることに気づく。」

「点と点、線と線の間にある空間を意識するようになり、1980〜90年代には、厳しい規則から離れ、点と線がばらされる。」 その結果生まれたのが、この「風より」だったのですね。

「次第に描いていない部分が面白くなり、かなり点や線が少なく」なります。

「そして2000年、1、2個の点で構成される絵が登場。わずかな要素でまわりの空気が変わる。」

そうなんです。STARS展で「世界の認める現代アートのトップランナー」の1人として展示されていた李禹煥の作品は、この時代の作品なんですね。

やっと私の抱いていた疑問が解消されました。

私の画廊でも、取り扱っていますが、李禹煥は、ヨーロッパやアメリカでも高く評価され、世界各地で活発に個展が開かれています。

この作品は、色のグラデーションがとっても綺麗です。

千住博のカラーフォーリングもそうですけど、お歳を積み重ねると、綺麗な色をお使いになるのかもしれませんね。

美術ヨモヤマ話

平成と令和の時代のアートを比べてみると2025年12月8日

平成と令和の時代のアートを比べてみると2025年12月8日 信州小布施の秋散歩 栗と葛飾北斎2025年11月14日

信州小布施の秋散歩 栗と葛飾北斎2025年11月14日 長野市にある「いきものの森」を訪ねて2025年9月24日

長野市にある「いきものの森」を訪ねて2025年9月24日 詩人 ジョアン・ミロ2025年5月12日

詩人 ジョアン・ミロ2025年5月12日 藤田嗣治 「猫のいる風景」展と 挿画本「四十雀」「藤田嗣治とジャン・コクトー」展2025年3月24日

藤田嗣治 「猫のいる風景」展と 挿画本「四十雀」「藤田嗣治とジャン・コクトー」展2025年3月24日 善光寺参りと東山魁夷2024年11月18日

善光寺参りと東山魁夷2024年11月18日 白髪一雄と塩田千春2024年10月4日

白髪一雄と塩田千春2024年10月4日

画廊紹介

営業時間

月曜日~土曜日(日曜・祝日はお休み)

午前10~午後7時まで

詳しくはこちら

詳しくはこちら

お問合せ

電話番号:03-3562-1740

E-mail:info@oida-art.com

お問合わせフォーム

お問合わせフォーム

LINEでお問合せ

アクセス

画廊店主のひとり言

- 付け馬のついていた画商さん — 2023.12.8

- 一丁あがり、モダンタイムス時代の結婚式 — 2023.8.30

先日、ある地方に住んでいらっしゃるお方(Aさん)より電話がありました。 「B画伯とG画伯の絵を売りたいのですが。」 「保証書と共箱が付いていて、たぶん間違いの...

先日友人の娘さんの結婚式に招待され、参列してきました。 このお二人そもそもはお見合いでお付き合いが始まった話なのですが、お付き合いをするようになりましたら、...

「画廊店主のひとり言」その他のコラムはこちら

作品検索

-

荻須高徳

パンとケーキの店詳細

有元利夫

1984年展覧会ポスター詳細

香月泰男

ニースより”オリーブ”詳細

梅原龍三郎

カンヌ詳細

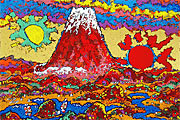

絹谷幸二

旭日富士山詳細

岡本太郎

よろこび詳細

星襄一

白い木(C)詳細

斎藤清

会津の冬詳細

浜口陽三

毛糸詳細

シャガール

デリエール・ル・ミロ...詳細

ミロ

LA SPIRALE PL.3詳細

デュフィ

オーケストラ:「天使...詳細

ベルナール・ビュッフェ

バラの花束詳細

ユトリロ

モンマルトル・ベキュ...詳細

カシニョール

バルバラ詳細

カトラン

四季より 冬詳細

アイズピリ

紫の花瓶の黄と紫のひ...詳細

アンディ・ウォーホル

FLOWERS 10詳細

キース・ヘリング

GALERIE WATARI キース...詳細

サム・フランシス

Untitled (Michel Wal...詳細

ロッカクアヤコ

魔法の手 展覧会ポスタ...詳細

村上隆

おすわりドラえもん「...詳細

奈良美智

eyes open詳細

篠田桃紅

NAIVE詳細

KYNE(キネ)

Untitled(Longing for...詳細

笹倉鉄平

イルミネーション詳細

ヒロヤマガタ

日本のエッセンス 雪...詳細

ドラクロワ

メリークリスマス詳細

リャド

薔薇園詳細

ラッセン

フリースピリット詳細

ジェフ・クーンズ

Rabbit Red(リプロダ...詳細