美術品の相続について

— 2015年9月10日ある男性が、不動産も、金融資産も使ってしまって、死後唯一遺されていたのは1枚の絵画だけでした。この絵画、ずっとある美術館に貸し出していた作品で、東京美術クラブの鑑定書が付いていて、ある美術商の評価では、最低でも4千万円はするとのことでした。この男性の自筆の遺言書があり、死後、その絵画は、貸してある美術館に寄贈すると書いてありました。この男性には、妻と子供2人と母と兄がいました。さて、この場合、どういう法律問題が起こるのでしょうか。

Q:相続人は誰で、法定相続分はどのくらいですか?

A:死亡した男性のことを被相続人といいますが、被相続人に子供がいる場合、母(直系尊属)や兄には相続権がありませんし(民法889条)、また妻(配偶者)は常に相続人となりますから(同890条)、相続人は妻と子供2人の3人となり、その法定相続分は、妻が2分の1、子供はそれぞれ4分の1となります(同900条)。

Q:この遺言書は有効なのですか?

A:遺言は、民法に定める方式に従わなければこれをすることができない(民法960条)とされており、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(同968条)。他人に代筆してもらっても、ワープロで印字しても駄目ですし、日付は「吉日」のような記載では駄目です。遺言書に加除・変更をした場合は、その旨を付記し、かつその加除等の場所を指摘しその箇所に印を押すことになっています(同条但書)。印は、実印ではなく認印でかまいませんし、指印についても最高裁の判例で有効とされています。

ですから、これらの要式を充たしていれば、この遺言書は有効となるのです。ただ、自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所へ提出して、検認を受けなければなりません(同1004条)。検認とは、遺言書の存在する状態を保全する手続きで、家庭裁判所は、通常は遺言書のコピーをとって検認調書に添付し、また立ち会った関係者から遺言書の保管されていた状態や、発見された経緯等を聞き、それらの結果を検認調書に記しておきます。

また遺言書が封印されている場合、勝手に開封してはならず、家庭裁判所において相続人やその代理人の立ち会いのもとで開封しなければなりません(同1004条)。

このような遺言書があれば、相続人には全く権利がないのですか?

自筆証書遺言が民法の定める方式を充たしていれば、その遺言書は有効です。また民法は、遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる(民法964条)と定めていますから、唯一の財産である絵画であっても、美術館に寄贈(遺言書による処分を遺贈(いぞう)といいます)することができます。

ただ民法964条には但書があり、遺留分(いりゅうぶん)に関する規定に違反することができないと定めています。この遺留分とは、被相続人(遺言者)の相続財産の一部を相続人のために残す制度なのですが、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります(民法1028条。兄弟姉妹には遺留分がありません)。妻と子供が相続人の場合、遺留分は被相続人の財産の2分の1とされており(直系尊属のみが相続人の場合は遺留分は3分の1です)、妻は法定相続分が2分の1ですから遺留分は4分の1、子供はそれぞれ法定相続分が4分の1ですから、遺留分は8分の1になります。

このように唯一の財産である絵画を寄贈するという遺言は、遺留分に関する規定に違反するわけですが、遺留分を侵害する処分は当然に無効になるわけではなく、有効であり、ただ遺留分を侵害する限度で、後述するような相続人からなされる遺留分減殺請求権(げんさいせいきゅうけん)の行使に服するだけであると解されています。

Q:子供の1人だけが遺留分の減殺を主張し、妻や他の子供が主張しない場合どうなるのですか?

A:このようなことも勿論あり得ます。この場合、その子供の遺留分は8分の1ですから、遺留分減殺請求権の行使によって、絵画の8分の1はその子供のものとなり、絵画は美術館(受遺者といいます。持分8分の7)とその子供(持分8分の1)の共有となるわけです。ただ、受遺者は、遺留分減殺請求権の行使を受けたときは、減殺を受けるべき限度で遺贈の目的物の価格を金銭で弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条)とされていますから、美術館としては8分の1の金銭(絵画の評価が4000万円であれば、その8分の1の500万円)を弁償して、絵画を確保することができるわけです。

まとめ:

さて冒頭の事例についての一般的な説明はこの程度ですが、実際の紛争はこんなものではすみません。まず、自筆証書遺言がはたして本当に「自筆」なのかが争われるかもしれません。その時は、筆跡鑑定が必要となります。このような紛争を避けるためには、公正証書遺言が望ましいと思います。また、絵画が美術館に貸し出してありますが、例えば妻が保管していたらどうなるのかとか、さらに複数の絵画があった場合にはどうなるのかとか、ややこしい事態もあり得ます。そのような場合には、遺言の執行者を遺言で指定しておくほうが望ましいでしょう。また絵画の評価額が争われることも当然予想されることだと思います。

相続をめぐる紛争は、いったんこじれると長期化する場合も多いですし、公正証書遺言を作成する等あらかじめ対応を準備することも可能なわけですから、早めに法律事務所にご相談になるほうが良いと思います。

美術ヨモヤマ話

平成と令和の時代のアートを比べてみると2025年12月8日

平成と令和の時代のアートを比べてみると2025年12月8日 信州小布施の秋散歩 栗と葛飾北斎2025年11月14日

信州小布施の秋散歩 栗と葛飾北斎2025年11月14日 長野市にある「いきものの森」を訪ねて2025年9月24日

長野市にある「いきものの森」を訪ねて2025年9月24日 詩人 ジョアン・ミロ2025年5月12日

詩人 ジョアン・ミロ2025年5月12日 藤田嗣治 「猫のいる風景」展と 挿画本「四十雀」「藤田嗣治とジャン・コクトー」展2025年3月24日

藤田嗣治 「猫のいる風景」展と 挿画本「四十雀」「藤田嗣治とジャン・コクトー」展2025年3月24日 善光寺参りと東山魁夷2024年11月18日

善光寺参りと東山魁夷2024年11月18日 白髪一雄と塩田千春2024年10月4日

白髪一雄と塩田千春2024年10月4日

画廊紹介

営業時間

月曜日~土曜日(日曜・祝日はお休み)

午前10~午後7時まで

詳しくはこちら

詳しくはこちら

お問合せ

電話番号:03-3562-1740

E-mail:info@oida-art.com

お問合わせフォーム

お問合わせフォーム

LINEでお問合せ

アクセス

画廊店主のひとり言

- 付け馬のついていた画商さん — 2023.12.8

- 一丁あがり、モダンタイムス時代の結婚式 — 2023.8.30

先日、ある地方に住んでいらっしゃるお方(Aさん)より電話がありました。 「B画伯とG画伯の絵を売りたいのですが。」 「保証書と共箱が付いていて、たぶん間違いの...

先日友人の娘さんの結婚式に招待され、参列してきました。 このお二人そもそもはお見合いでお付き合いが始まった話なのですが、お付き合いをするようになりましたら、...

「画廊店主のひとり言」その他のコラムはこちら

作品検索

-

荻須高徳

パンとケーキの店詳細

有元利夫

1984年展覧会ポスター詳細

香月泰男

ニースより”オリーブ”詳細

梅原龍三郎

カンヌ詳細

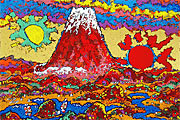

絹谷幸二

旭日富士山詳細

岡本太郎

よろこび詳細

星襄一

白い木(C)詳細

斎藤清

会津の冬詳細

浜口陽三

毛糸詳細

シャガール

デリエール・ル・ミロ...詳細

ミロ

LA SPIRALE PL.3詳細

デュフィ

オーケストラ:「天使...詳細

ベルナール・ビュッフェ

バラの花束詳細

ユトリロ

モンマルトル・ベキュ...詳細

カシニョール

バルバラ詳細

カトラン

四季より 冬詳細

アイズピリ

紫の花瓶の黄と紫のひ...詳細

アンディ・ウォーホル

FLOWERS 10詳細

キース・ヘリング

GALERIE WATARI キース...詳細

サム・フランシス

Untitled (Michel Wal...詳細

ロッカクアヤコ

魔法の手 展覧会ポスタ...詳細

村上隆

おすわりドラえもん「...詳細

奈良美智

eyes open詳細

篠田桃紅

NAIVE詳細

KYNE(キネ)

Untitled(Longing for...詳細

笹倉鉄平

イルミネーション詳細

ヒロヤマガタ

日本のエッセンス 雪...詳細

ドラクロワ

メリークリスマス詳細

リャド

薔薇園詳細

ラッセン

フリースピリット詳細

ジェフ・クーンズ

Rabbit Red(リプロダ...詳細