江之浦測候所にて

— 2020年9月17日JR東海道本線根府川(ねぶかわ)駅は無人駅で閑散としていて、下車したときには「あれっ」と思ったのですが、相模湾に面していて、房総半島や伊豆大島まで見渡すことができ、素晴らしい景色です。そこに「測候所」からの送迎バスが来てくれます。江之浦地区は「急峻なる箱根外輪山を背にして相模湾にのぞみ、類い希なる景観を保持している貴重な自然遺産」なのですが、「この自然を借景として」、写真家で現代美術家の杉本博司が創り出した不思議な「測候所」があります。そこにはギャラリー棟、光学硝子舞台、茶室、庭園、門などが建ち並んでいるのですが、石に対するこだわりを強く感じました。杉本によれば、造園計画の基本としては、「平安末期に橘俊綱により書かれた『作庭記』の再検証を試みた」とのことで、「石を伏せん事の大旨を探求することとした。すなわち石の水平性を布石の基本原理とした」そうです。広い庭園を散策していると、なるほどと頷けると思います。

では何故「測候所」なのでしょうか。「測候」とは、もともと気象を観測することなのですが、何を「測候」するのでしょうか。

これは歩いていると、何となく分かります。海から昇る太陽を、夏至(げし。1年で1番昼の時間が長い日です)と冬至(とうじ。1年で1番昼の時間の短い日です)に「測候」することのできる「夏至光遥拝(こうようはい)100メートルギャラリー」や「冬至光遥拝隧道(ずいどう。トンネルのことです)」があります。

でも、それでも疑問は残ります。何故「測候」にこだわるのか。

杉本は言います。「悠久の昔、古代人が意識を持ってまずした事は、天空のうちにある自身の場を確認する作業であった。そしてそれがアートの起源でもあった。新たなる生命が再生される冬至、重要な折り返し点の夏至、通過点である春分と秋分。天空を測候する事にもう一度立ち戻ってみる、そこにこそかすかな未来へと通ずる糸口が開いているように私は思う。」

「そうかあ」と、何となくそんな気分にさせられる場所が、江之浦測候所なのです。

そして面白いのは、五重塔や化石窟とだけでなく、「数理模型0010 負の定曲率回転面」とか、「数理模型0004 オンデュロイド:平均曲率が0でない定数となる回転面」と名付けられた造形物まであることです。私には、正直意味不明なのですが、京都市京セラ美術館で開催されている杉本の個展「瑠璃の浄土」(5月26日から10月4日まで)では、アイザックニュートンの著作「光学」(OPTICKS。刊行は1704年)や「アイザック・ニュートン式スペクトル観測装置」と題した装置が展示されていました。

杉本にとっては、「科学」や「数学」も、「天空を測候」する時に不可欠な何か、そしてアートにつながる何かなのかもしれません。

ただ実のところ、「測候所」の中は相当に広いし、上ったり下りたりで、歩いて全部見るにはエレベーターかエスカレーターが欲しいところでした。

そこで私は、存分に「測候」した後は、近くにあるヒルトン小田原リゾート&スパで、ゆったりとお風呂につかりながら、「杉本博司ってなんなんだ」と思いをめぐらしたのですが、とても素敵な一日を過ごすことができました。

皆様にも、江之浦測候所(そしてヒルトン小田原リゾート&スパも)是非おすすめしたいと思います。

美術ヨモヤマ話

平成と令和の時代のアートを比べてみると2025年12月8日

平成と令和の時代のアートを比べてみると2025年12月8日 信州小布施の秋散歩 栗と葛飾北斎2025年11月14日

信州小布施の秋散歩 栗と葛飾北斎2025年11月14日 長野市にある「いきものの森」を訪ねて2025年9月24日

長野市にある「いきものの森」を訪ねて2025年9月24日 詩人 ジョアン・ミロ2025年5月12日

詩人 ジョアン・ミロ2025年5月12日 藤田嗣治 「猫のいる風景」展と 挿画本「四十雀」「藤田嗣治とジャン・コクトー」展2025年3月24日

藤田嗣治 「猫のいる風景」展と 挿画本「四十雀」「藤田嗣治とジャン・コクトー」展2025年3月24日 善光寺参りと東山魁夷2024年11月18日

善光寺参りと東山魁夷2024年11月18日 白髪一雄と塩田千春2024年10月4日

白髪一雄と塩田千春2024年10月4日

画廊紹介

営業時間

月曜日~土曜日(日曜・祝日はお休み)

午前10~午後7時まで

詳しくはこちら

詳しくはこちら

お問合せ

電話番号:03-3562-1740

E-mail:info@oida-art.com

お問合わせフォーム

お問合わせフォーム

LINEでお問合せ

アクセス

画廊店主のひとり言

- 付け馬のついていた画商さん — 2023.12.8

- 一丁あがり、モダンタイムス時代の結婚式 — 2023.8.30

先日、ある地方に住んでいらっしゃるお方(Aさん)より電話がありました。 「B画伯とG画伯の絵を売りたいのですが。」 「保証書と共箱が付いていて、たぶん間違いの...

先日友人の娘さんの結婚式に招待され、参列してきました。 このお二人そもそもはお見合いでお付き合いが始まった話なのですが、お付き合いをするようになりましたら、...

「画廊店主のひとり言」その他のコラムはこちら

作品検索

-

荻須高徳

パンとケーキの店詳細

有元利夫

1984年展覧会ポスター詳細

香月泰男

ニースより”オリーブ”詳細

梅原龍三郎

カンヌ詳細

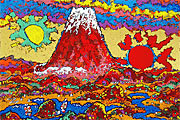

絹谷幸二

旭日富士山詳細

岡本太郎

よろこび詳細

星襄一

白い木(C)詳細

斎藤清

会津の冬詳細

浜口陽三

毛糸詳細

シャガール

デリエール・ル・ミロ...詳細

ミロ

LA SPIRALE PL.3詳細

デュフィ

オーケストラ:「天使...詳細

ベルナール・ビュッフェ

バラの花束詳細

ユトリロ

モンマルトル・ベキュ...詳細

カシニョール

バルバラ詳細

カトラン

四季より 冬詳細

アイズピリ

紫の花瓶の黄と紫のひ...詳細

アンディ・ウォーホル

FLOWERS 10詳細

キース・ヘリング

GALERIE WATARI キース...詳細

サム・フランシス

Untitled (Michel Wal...詳細

ロッカクアヤコ

魔法の手 展覧会ポスタ...詳細

村上隆

おすわりドラえもん「...詳細

奈良美智

eyes open詳細

篠田桃紅

NAIVE詳細

KYNE(キネ)

Untitled(Longing for...詳細

笹倉鉄平

イルミネーション詳細

ヒロヤマガタ

日本のエッセンス 雪...詳細

ドラクロワ

メリークリスマス詳細

リャド

薔薇園詳細

ラッセン

フリースピリット詳細

ジェフ・クーンズ

Rabbit Red(リプロダ...詳細